Joaquín Víctor González: el primer constitucionalista argentino Joaquín Víctor González: el primer constitucionalista argentino

INFANCIA Y JUVENTUD

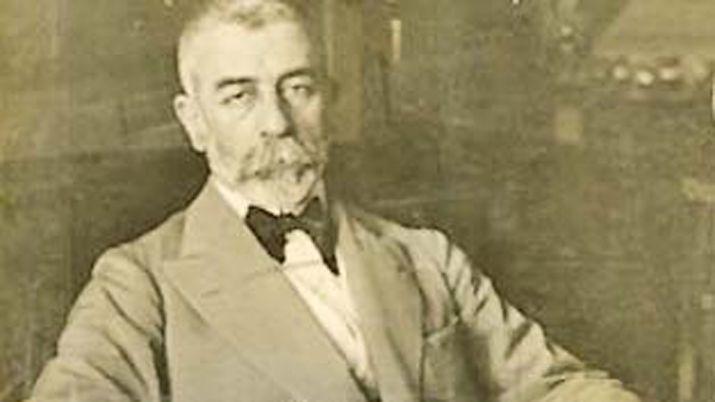

Joaquín Víctor González Dávila nace en Nonogasta,

pueblo del departamento de Chilecito en la provincia de La

Rioja, el 6 de marzo de 1863, en los albores de la presidencia

de Bartolomé Mitre. La familia formada por Joaquín

González Gordillo y Zoraida ávila Gordillo se instala en los

llanos riojanos y tiene dos hijos, siendo Joaquín Víctor el

primogénito y Nicolasa la menor.

Estudia en la escuela de su pueblo y se traslada a Córdoba,

donde cursa derecho en la Universidad Nacional, recibiendo

el título de abogado y se doctora en 1886. Para

ese tiempo ya era considerado un gran jurista y de regreso

en su provincia, se lo nombra miembro de la Comisión

Redactora de la nueva Constitución de La Rioja, a la vez

que resulta electo diputado nacional, cargo que ocupa hasta

1889 y nuevamente entre 1898 y 1901.

Se casa con Amalia Luna Olmos el 9 de julio de 1889, y

de su matrimonio nacerán diez hijos: cuatro varones y seis

mujeres a lo largo de dieciocho años.

LEGISLADOR,

MINISTRO,

GOBERNADOR,

RECTOR,

CONSTITUCIONALISTA,

ESCRITOR

Llega a Buenos Aires como diputado nacional, como

dijimos más arriba, en 1886 y su participación en

los debates parlamentarios es destacada, tanto por

sus pares como por la prensa. En 1889 es elegido gobernador

de La Rioja, cargo que ocupa durante dos

años impulsando políticas liberales acordes al ambiente

nacional, y le toca atravesar la crisis económica

de 1890, a pesar de lo cual se dedica a la fundación

de escuelas y hospitales. Se instala en la capital de la

provincia, donde construye una casa que aún existe y

que aparenta un castillo de ladrillos, sede del Archivo

Histórico Provincial.

Renuncia a la gobernación y vuelve a la literatura,

el periodismo y la historia. En 1894 es nombrado

profesor titular de la cátedra de Legislación de Minas

en la universidad, y dos años después resulta elegido

como vocal del Consejo Nacional de Educación. Nunca

abandona su labor docente y llega a la cátedra en

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de

Buenos Aires. En 1904 funda el Seminario Pedagógico

en la capital de la república, antecedente del Instituto

Superior del Profesorado que hoy lleva su nombre.

E

n 1906 el presidente José Figueroa Alcorta lo designa

presidente de la Universidad de La Plata, que

pasa de la jurisdicción provincial a la Nación. Ejerce

el rectorado hasta 1918, cuando es ovacionado en la

despedida por profesores y alumnos en una recepción

organizada en el histórico teatro Argentino de la capital

de la provincia de Buenos Aires.

En forma simultánea a su tarea educativa, fue un

activo dirigente del Partido Autonomista Nacional,

encabezado por Julio Argentino Roca y Carlos Pellegrini,

convirtiéndose en una referencia política nacional

y del noroeste argentino. Con la llegada del nuevo

siglo, se va a convertir en un ministro indispensable

en los gobiernos conservadores de Julio Argentino

Roca, Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta. Ocupará

el ministerio del Interior en 1901, lo que lo obliga

a renunciar a su banca de diputado nacional, y será

el gran ejecutor de las políticas del “zorro” Roca, a la

vez que ocupará simultáneamente varios ministerios

en forma eventual, ante las renuncias de algunos ministros.

Roca lo tuvo en Justicia e Instrucción Pública,

Relaciones Exteriores e incluso Hacienda.

Un escándalo lo tendrá por protagonista cuando se

levanta el monumento funerario a Manuel Belgrano

en el atrio del convento Santo Domingo de Buenos Aires.

Los restos del gran prócer fueron exhumados de

su antigua tumba, fueron limpiados en la sacristía de

la iglesia y luego depositados en una urna de bronce

dentro del mausoleo ejecutado por el escultor romano

Ettore Ximenez. Asistieron a la ceremonia el presidente

Roca, el ex presidente Bartolomé Mitre y una

gran multitud. Unos meses después se descubre que

el ministro González tenía sobre su escritorio la mandíbula

del creador de la Bandera. La prensa, la oposición

e incluso el propio Mitre pidieron la renuncia de

González por el sacrilegio, pero la cuestión fue saldada

cuando se reabrió la urna de Belgrano y se colocó

allí el hueso sagrado. Roca logró salvar a su ministro

pidiéndole un viaje oportuno y un regreso silencioso.

Quintana lo nombró desde el inicio de su gobierno

como ministro de Instrucción Pública, tarea en la que

impulsó la creación de edificios escolares, aplicó la ley

Lainez y fundó escuelas secundarias en todo el país.

Al morir el presidente dejó el cargo el 12 de marzo de

1906, hasta que su sucesor, Figueroa Alcorta, lo llamó

para ocupar el Ministerio del Interior, lo que hizo sólo

por dos meses, para mostrar su desacuerdo con las políticas

del presidente contrarias a los intereses conservadores

liderados por Roca. Más adelante, viendo el

riesgo de la derrota conservadora frente a los radicales

al imponerse la reforma electoral de Roque Sáenz Peña,

funda en 1914, junto a Lisandro de la Torre el Partido

Demócrata Progresista.

En el ámbito intelectual, se destacó como escritor,

cuya producción fue enorme y extraordinaria.

Años después de su muerte se publicaron sus obras

completas alcanzando los veinticinco tomos, divididos

en cincuenta y un títulos y trece mil páginas. Sus

obras más notables son “Mis montañas”, un fresco

de su tierra indispensables en la literatura argentina.

Como jurista publicó “Manual de la Constitución

Argentina”, referencia ineludible en la jurisprudencia

que lo ha convertido hasta hoy en el primer

constitucionalista argentino y un autor de consulta

imprescindible sobre la interpretación del texto de

1853.

Como historiador “La Revolución de la Independencia

Argentina”, “La Tradición Nacional”, “El juicio

del siglo (cien años de historia argentina”, y como

ensayista “La Universidad de Córdoba en la evolución

intelectual argentina”. En toda su obra se

destaca por su prosa y su profundidad en el pensamiento.

Su literatura lo convierte en miembro de la

Real Academia Española como miembro correspondiente.

Durante toda su vida pública perteneció a la masonería,

siendo miembro de varias logias y llegó a

ser Pro Gran Maestre, es decir el segundo de la institución

en la Argentina. Actualmente la biblioteca de

la Gran Logia lleva su nombre. El último acto público

de su vida fue una conferencia en el gran Templo

de la entonces calle Cangallo en Buenos Aires. Su ingreso

a la orden masónica fue firmado por Domingo

Faustino Sarmiento.

VEJEZ Y OLVIDO

En 1916 fue elegido por la Legislatura de La Rioja como

senador nacional, cargo que ocupó hasta su muerte,

pero el cambio del aire político significó el comienzo del

ocaso de su vida pública.

En 1917 fue convocado como juez en varios casos que

se discutían en el Tribunal Arbitral de La Haya, en Holanda,

antecedente de la Corte Internacional. Por su labor

como historiador fue nombrado miembro de número

de la Academia Nacional de la Historial. Contribuyó

a su olvido un episodio romántico que prácticamente

aniquiló su matrimonio, ya que se enamoró de una sobrina,

con la que mantuvo una relación que no fue aceptada

ni socialmente, ni familiarmente y que lo condujo a

una crisis personal muy severa.

Muere en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1923, a

los sesenta años, sufriendo el olvido de sus conciudadanos,

que disfrutaban de los nuevos tiempos gobernados

por el radicalismo, y que hacían incómodos los recuerdos

de los viejos y nobles conservadores como González.

Muchos años después sus restos fueron trasladados

a su tierra natal, y enterrados en Chilecito.

HOMENAJES

Si bien demorados, los homenajes a su figura

comenzaron a llegar. La calle 1 de la ciudad

de La Plata fue bautizada con su nombre. Frente

al rectorado de la Universidad Nacional de La

Plata se levanta el monumento al rector nacionalizador

de la alta casa de estudios. Su casa en

Chilecito fue convertida en un centro cultural y

su casa en La Rioja es monumento histórico nacional

y sede del Archivo Provincial. Calles y escuelas

llevan su nombre en todo el país.

En Chilecito Joaquín V. González poseyó una

residencia de descanso a la que bautizó “Samay

Huasi” (lugar de descanso en quechua). En 1941

pasó a pertenecer a la Universidad Nacional de

La Plata, que la destinó a “casa de descanso de

artistas y de escritores”. Actualmente tiene un

área dedicada a museo, como recuerdo de González

y su tarea.

Sin duda, la vida y la obra de Joaquín V.

González merecen ocupar un lugar más privilegiado

en la memoria de los argentinos y su patrimonio

material e intangible recuperado para

la cultura nacional.