Por Eduardo Lazzari | Historiador.

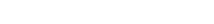

EL MAGNICIDIO DE PEDRO EUGENIO ARAMBURU (Primera Parte) EL MAGNICIDIO DE PEDRO EUGENIO ARAMBURU (Primera Parte)

Para quienes ya éramos conscientes en 1970 el impacto que causó la noticia del asesinato de Pedro Eugenio Aramburu fue impresionante. Pido disculpas por lo autorreferencial, pero el recuerdo de mi padre, un ciudadano común sin compromisos políticos, abriendo el diario sobre la mesa del comedor para interiorizarse de lo acontecido en Timote, quedó plasmado en su cara horrorizada ante lo acontecido. El título del periódico anunciaba que el cadáver del ex presidente de facto había sido encontrado en una estancia del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Así fue que el magnicidio más importante de la historia argentina del siglo XX se convirtió en el hito inicial de la "Década del '70" para el relato historiográfico nacional, que además muestra la particularidad de haber sido escrito por periodistas, analistas y politólogos más que por historiadores, que en la prudencia de su profesión esperan que todavía aquellas lejanas aguas de los acontecimientos políticos se calmen y sus olas no salpiquen buenas intenciones. Al cumplirse 54 años de aquel aberrante y aterrador episodio, los invito a recorrer la vida de Aramburu, protagonista central de las convulsas décadas de los '50 al '70.

También te puede interesar:

¿Quién fue Pedro Eugenio Aramburu?

El segundo presidente de facto de la llamada "Revolución Libertadora" nació en la ciudad cordobesa de Río Cuarto el 21 de mayo de 1903 en la familia formada por el vasco Carlos María Pantaleón y la navarra Leocadia Silvetti Pocorena. Pedro Eugenio fue el primogénito del matrimonio, que tendría ocho hijos más. Luego de cursar sus escuelas primaria y secundaria en su ciudad natal, Pedro Eugenio ingresa al Colegio Militar de la Nación y se gradúa como subteniente en 1922. Destinado a la guarnición militar de Santiago del Estero, conoce en la "madre de ciudades" a Sara Lucía Herrera Contreras, nacida en 1910 en una familia santiagueña de prosapia colonial.

En la catedral de Nuestra Señora del Carmen de Santiago del Estero se casan Pedro Eugenio y Sara Lucía el 18 de febrero de 1933. Tendrán dos hijos: Sara y Eugenio. En 1943 Aramburu es nombrado profesor de historia en la Escuela Superior de Guerra, y en 1946 es trasladado a Rosario para asumir la jefatura del Regimiento 11 de Infantería. Es designado subdirector de la Gendarmería Nacional en 1947 y dos años más tarde agregado militar en la embajada argentina en Río de Janeiro. En 1951 lo trasladan a Washington con el mismo cargo y allí es ascendido a general de brigada.

En 1953 vuelve al país y asume como director del Comando de Sanidad del Ejército, siendo promovido a general de división. Luego de producido el levantamiento de junio de 1955 contra el presidente Juan Perón, que culminó con el bombardeo a la Casa Rosada y la quema de las iglesias católicas del centro porteño, Aramburu es nombrado director de la Escuela Superior de Guerra, cargo importante pero sin mando de tropa, lo que pone de manifiesto la desconfianza de los altos mandos peronistas respecto de la lealtad de Aramburu con el régimen. Vale destacar que una gestión personal del general Juan José Valle a favor de Aramburu, relegado en la nómina de ascensos a general de división en 1954, fue crucial para que "el vasco" siguiera en actividad.

Su presidencia

El levantamiento del general Eduardo Lonardi contra el gobierno de Perón que comenzó el 16 de septiembre de 1955 desde la Escuela de Artillería de la guarnición militar de Córdoba iba a encontrar a Aramburu en la Mesopotamia, pero su actitud fue cautelosa y no participó activamente de los eventos que culminaron el 23 de septiembre con la asunción como presidente de facto de Lonardi. "Ni vencedores ni vencidos" fue la proclama del nuevo mandatario, que causó escalofríos en los mandos militares que habían sido castigados por su participación en el levantamiento de 1951 y sobre todo por los mandos navales, fundamentales para el triunfo de la revolución. Sumando a este estado de cosas la enfermedad terminal de Lonardi, el 13 de noviembre de 1955 fue destituido y reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu.

Fue entonces que se tomaron medidas muy duras para con la estructura subsistente peronista, disolviendo el partido, interviniendo los sindicatos y sancionando el decreto 4161 que prohibió el uso de los emblemas y símbolos peronistas, llegando al extremo de impedir la difusión pública del nombre del líder exiliado y de su esposa muerta, Evita. Como una consecuencia casi de sainete por estas prohibiciones los periódicos oficialistas hablaban del "tirano prófugo" y la prensa más equilibrada lo nombraba a Perón como el "dictador depuesto". Se cambió el nombre de las provincias "Presidente Perón" por Chaco, de "Eva Perón" por La Pampa y se repuso el nombre de La Plata a la capital bonaerense. Fueron devueltos a sus propietarios los diarios clausurados y confiscados durante el gobierno derrocado.

El momento más dramático y trágico de la presidencia de Aramburu fue la represión brutal al levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, que culminó con el fusilamiento del primero, de varios oficiales del Ejército y de civiles en junio de 1956. La creación de una Junta Consultiva Nacional, formada por destacados dirigentes de la oposición a Perón, tuvo por finalidad controlar varias comisiones creadas para investigar la corrupción del gobierno peronista y encontrar la forma de evitar el retorno de Perón al poder. Se tomaron decisiones vinculadas a recomponer la relación comercial con las potencias europeas y participar de los organismos internacionales creados a fines de la II Guerra Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Pero sin duda lo más importante fue la restauración de la Constitución Nacional de 1953, luego de la anulación de la reforma de 1949 debido a los graves errores formales que tuvo la convocatoria a aquella convención a mediados del primer período de Perón. Sólo se agregó el artículo 14 bis que introdujo en la Carta Magna varios derechos sociales. La creación de varios organismos estatales marcó el tono cívico del gobierno de Aramburu. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que quedó a cargo del premio Nobel Bernardo Houssay, los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria y de Tecnología Industrial, el Fondo Nacional de las Artes con Victoria Ocampo de presidente, sumados a la permanencia de Jorge Luis Borges en la dirección de la Biblioteca Nacional fueron hitos que marcaron la ciencia y la cultura argentina durante al menos dos décadas. Luego de los años en que las universidades nacionales permanecieron intervenidas por el gobierno de Perón, se procedió a normalizarlas, asumiendo como rector de la UBA José Luis Romero, iniciándose la década de oro de la educación universitaria argentina.

En la carta que envió al presidente electo en los comicios del 23 de febrero de 1958 queda plasmado su ideal cívico teórico: "La Constitución está por encima de todos y por fortuna el orden republicano que ella instituye, objetivo e impersonal, si bien depende del conjunto y a él nos debemos, no pertenece a ciudadano alguno en particular". El 1° de mayo de ese año entregó el mando al radical intransigente Arturo Frondizi y comenzó la carrera política de Pedro E. Aramburu como líder partidario.

Sus actividades posteriores

El presidente Frondizi propulsó una ley nacional, la 14.441, que ascendió a Pedro Eugenio Aramburu al máximo grado militar: teniente general, grado que históricamente estaba reservado al comandante del ejército o al jefe de estado mayor. En su nuevo rol de dirigente político, Aramburu se mostró como un hombre práctico y despojado de sus antiguos rencores. No tuvo empacho en negociar con el peronismo y llegó a encarar acciones para comprometer a Perón, por entonces en su exilio español, en la búsqueda de una salida política a la inestabilidad institucional argentina. En un célebre discurso en 1958 Aramburu sostendrá: "Los totalitarismos y los extremismos sean de derecha o de izquierda, libran la más constante y tenaz de las batallas en el campo de la expresión de las ideas, infiltrándose para buscar la posibilidad de crear el clima que mejor favorezca a sus deseos de dominio".

En las elecciones presidenciales convocadas por el presidente "sui generis" José María Guido para el 7 de julio de 1963, Aramburu fue el candidato presidencial de la Unión del Pueblo Argentino (UDELPA) que obtuvo el 17,8% de los votos válidos en comicios que no contaron con la participación del peronismo. Recibió el resultado con aplomo, dirigiendo una carta a la ciudadanía en la que indicaba: "No acepté en mi lucha cívica arreglo alguno a espaldas del pueblo. Propugné y realicé una acción abierta y sincera, sin detenerme ante las calumnias, seguro de que estábamos todos en la obligación de hacer honor al compromiso contraído, que no era otro que el de apoyar una solución constitucional y promover la unión de los argentinos": Las convulsiones militares de esos años lo encontraron dedicado a la actividad política, sin inmiscuirse en los fragotes cuarteleros.

Más adelante, fue renuente a apoyar el golpe de estado contra Arturo Illia en 1966 y cuando la crisis provocada por el levantamiento popular de Córdoba del 29 de mayo de 1969, el Cordobazo, comenzó a marcar el fin del gobierno del general Juan Carlos Onganía, comenzó a negociar con los militares a cargo una salida política al atolladero del momento y llegó a pensarse en una alternativa que lo tuviera como posible presidente de facto que llevaría adelante un retorno ordenado a la institucionalidad. Pero Aramburu era resistido fuertemente por un sector del Ejército identificado con Onganía y las tensiones eran muy fuertes. Nadie pensaba, y mucho menos él mismo, que la crisis se iba a precipitar y Aramburu sería la primera víctima poderosa de la violencia política insurreccional en la Argentina de 1970. De eso hablaremos, si Dios quiere, el próximo domingo en estas queridas páginas de "El Liberal".